محتويات

ما هو مرض إيبولا؟

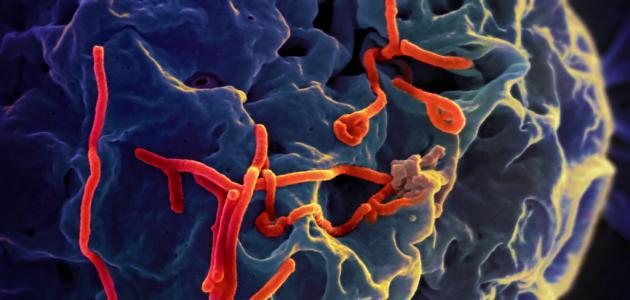

الإيبولا أو حمى الإيبولا النزفية[١]، هي مرض فيروسي معدٍ وخطير نشأ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى[٢]، وهو مرض نادر لكنه مميت، إذ إن 90% من الحالات المصابة تموت من هذا الفيروس[٣]، وظهرت أول حالة عام 1976م في القرى النائية وسط أفريقيا بالقرب من الغابات الاستوائية المطرية، وانتقل عبر الحدود المجاورة.[٤]

توجد العديد من الأنواع لفيروس إيبولا، لكن أربعةً منها فقط تصيب الإنسان وهي فيروس السودان والإيبولا وفيروس البونديبوجيو وغابات تاي، وقد تبين أنه يصيب أيضًا بعض الحيوانات كالثديات، وينتقل هذا الفيروس إلى الإنسان عن طريق الحيوانات المصابة بهذا الفيروس فقط، وإلى الآن لا يعرف العلماء مصدر هذا الفيروس[٥]، وإنّ خطر الإصابة بهذا الفيروس ضئيل، لكنّ الاختلاط بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس قد يسبب الإصابة بالمرض[٢]، ويعد هذا المرض خطيرًا جدًّا لأنه عند انتشاره في الجسم فإنه يحدث الضرر بالجهاز المناعي وأعضاء الجسم، ويحدث أيضًا نزيفًا حادًّا لا يمكن السيطرة عليه؛ وذلك بسبب عدم تخثر الدم، ويؤدي أيضًا إلى انفجار بعض الخلايا في الجسم[٣].

ما هي أسباب مرض إيبولا؟

السبب الأساسي لمرض الإيبولا غير معروف، لكنّ العلماء يعتقدون أن الحيوانات كالحيوانات البرّية هي من تنقل هذا الفيروس للإنسان، وبمجرد الإصابة بهذا المرض يمكن للفيروس أن ينتقل للأشخاص الآخرين، ولا ينتشر عن طريق الهواء والماء ولكن ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالمصابين[٦].

وقد تسبب عدوى فيروس إيبولا العديد من المضاعفات ومنها نزيف في الجهاز الهضمي، وطفح جلدي، وتشوهات في خلايا تخثر الدم، وتلف في الكبد، وتلف في الأوعية الدموية يؤدي إلى حدوث نزيف داخل الجسم وخارجه، كالممرات الأنفية والفم واللثة والعين وتسمى نزيف الملتحمة، ويمكن أن يُحدث ضغطًا مفاجئًا على الجسم يؤدي إلى الوفاة؛ بسبب انخفاض الدم ومستويات السوائل في خلايا الجسم[٧]، ويمكن أن يزداد خطر الإصابة بهذا المرض في الحالات الآتية[٦]:

- السفر إلى منطقة ينتشر فيها مرض إيبولا.

- المساعدة في رعاية شخص مصاب بالمرض.

- الاتصال المباشر إما بالأشخاص وإما بالحيوانات المصابة بفيروس إيبولا، ويمكن للجثة أيضًا نقل المرض.

كيف ينتقل مرض إيبولا إلى الإنسان؟

ينتقل المرض للإنسان عن طريق بعض الحيوانات المصابة أو الميّتة على سبيل المثال الخفاش، والشمبانزي، والقرود، والغوريلا[٨]، وينتقل من شخص لشخص عن طريق الاتصال المباشر من خلال ما يأتي:

- لمس شقوق الجلد للشخص المصاب، أو الدم وسوائل الجسم مثل اللعاب والعرق، والبول والبراز، والقيء، وحليب الثدي[٥].

- استخدام مستلزمات المصاب أو لمسها كالملابس والفراش والإبر والأدوات الطبية الملوثة[٥].

- يمكن للسائل المنوي للشخص المصاب أن ينقل المرض للمرأة، وفي حال تعافى الشخص من المرض يبقى الفيروس في بعض سوائل الجسم كالمني لمدة تصل لـ 7 أسابيع[٩].

- اصطياد لحوم الحيوانات البرية المصابة وأكلها[٥].

- المشاركة في دفن شخص مصاب بفيروس إيبولا[٥].

- عادةً الأكثر إصابة هم كادر الرعاية الصحية إذا لم يأخذوا احتياطات مكافحة العدوى بحرص، لأنهم أكثر عرضةً للاختلاط بالمرضى[٨].

- قد يبقى فيروس إيبولا في جسم الحوامل والمرضعات بعد تعافيهن من المرض، بسبب وجوده في بعض سوائل الجسم وأنسجة الحمل، وإن أرادت المرضعة مواصلة الرضاعة، يجب أن يخضع حليبها للاختبار للتأكد من خلوّه من الفيروس[٨].

- الاتصال غير المباشر بالبيئة الملوثة بسوائل الشخص أو الحيوان المصاب[٩].

- لا يوجد دليل على أن فيروس إيبولا ينتقل عن طريق البعوض أو لدغات الحشرات الأخرى[١٠].

ما هي أعراض الإصابة بمرض إيبولا؟

تظهر الأعراض بعد ملامسة الفيروس أو ما تسمى فترة الحضانة من 2-21 يومًا، وعادةً ما تظهر بعد 8-10 أيام، ويتطور مسار المرض بدايةً بظهور الأعراض الجافة كالحمى والتعب، ثم الأعراض الرطبة كالقيء والإسهال، وتتشابه أعراض الإيبولا بالإنفلونزا أو حمى التيفوئيد أو الملاريا[٥] والتهاب السحايا[٤]، وغالبًا ما يصاب مرضى فيروس الإيبولا بهذه الأعراض:

- الحمى والآلام، والصداع الشديد وآلام في المفاصل والعضلات والبطن[٥].

- ظهور كدمات على الجسم بسبب النزيف[٥].

- احمرار في العيون وطفح جلدي، وفي المراحل المتأخرة الحازوقة أو الفواق[٥].

- تلف في وظائف الكبد والكلى، ونزيف داخلي أو خارجي كوجود دم في البراز وخروج دم من اللثة[٤].

- انخفاض في خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، وارتفاع في إنزيمات الكبد؛ وهذا ما تشير إليه نتائج الفحوصات المخبرية[٤].

- قلة الشهية، والسعال والتهاب الحلق، وصعوبة البلع، وآلام الصدر وضعف التنفس[٩].

يُمكن تشخيص هذا المرض عن طريق بعض الفحوصات المخبرية على سبيل المثال[٨]:

- الاختبار المناعي لكشف المستضدات.

- فحص تحييد مصل الدم للكشف عن الأجسام المضادة.

- اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي.

- المجهر الإلكتروني.

- زراعة الخلايا لعزل الفيروس.

توصي منظمة الصحة العالمية للتشخيص الروتيني باختبار الحمض النووي الآلي أو شبه الآلي، إذ لم يتوفر هذا الفحص يجرى اختبار الكشف السريع لمولد الضد، ويجرى عن طريق سحب عينات دم من الشخص المصاب، أو أخذ عينة من السائل الفموي للمتوفين أو عند صعوبة سحب الدم[٨].

كيف تعالج الإصابة بمرض إيبولا؟

التدخل المبكر في العلاج يساهم في فرصة البقاء على قيد الحياة، ويجري الأطباء بعض التدخلات الأساسية على سبيل المثال:

- تركيب مغذٍّ في وريد المريض للحفاظ على الأملاح وسوائل الجسم[٥].

- تركيب جهاز أوكسجين للحفاظ على نسب الأوكسجين في جسم المصاب[٥].

- أخذ بعض الأدوية للحفاظ على الضغط والتخفيف من القيء والإسهال، والتحكم في ارتفاع درجة الحرارة والتخفيف من الآلام[٥].

- علاج الالتهابات، ولا يوجد إلى الآن عقار مرخص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مضاد لفيروس إيبولا[٥].

- الحفاظ على نظافة اليدين، وهذه من أكثر الطرق الفاعلة لمنع انتشار فيروس إيبولا[٤].

من حياتكِ لكِ

يمكن السيطرة على عدوى فيروس إيبولا والوقاية منها عن طريق ما يأتي:

- إذا كنتِ من الكادر الطبي فاحرصي جيدًا على لبس الملابس الواقية لمكافحة العدوى كالكمامات والقفازات ولبس اللباس الكامل، ويجب المحافظة على التعقيم المستمر للأدوات، واستخدام المطهر باستمرار[٩].

- تأكدي من عزل الشخص المصاب والحذر عند اقترابكِ منه أو إعطائه العلاج[٩].

- احرصي على لبس القفازات عند التخلص من الإبر ومستلزمات المصابين بالفيروس كالملابس، والفراش، وأدواته الشخصية[٩].

- وضع لوحة إرشادات توجيهية للمرضى في الرعاية الصحية تفيد في الحد من انتشار العدوى[٩].

- توخّي الحذر من ملامسة سوائل الأشخاص المرضى كالدم وإفرازات الجسم كالعرق واللعاب والأغشية المخاطية وغيرها، وتأكدي من الحفاظ على غسل يديكِ جيدًا باستمرار بالماء والصابون[٨].

- عند الذهاب للبراري احرصي على لبس القفازات والملابس المناسبة للحد من الإصابة بالفيروس، وعدم استهلاك اللحوم النيئة والحرص على طهيها جيدًا[٨].

- إذا كان زوجكِ مصابًا فامتنعي عن الجماع لمنع العدوى إلى ما بعد تعافيه بفترة لا تقل عن 12 شهرًا، مع إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من خلو جسمه من الفيروس[٨].

- إذا قررتِ السفر إلى جنوب أفريقيا عليكِ أخذ المطعوم لمنع الإصابة بالفيروس، وبعد الرجوع من السفر عليكِ مراقبة نفسكِ لـ 21 يومًا للتأكد من خلوكِ من فيروس إيبولا[٥].

- عند دفن الأشخاص المصابين بفيروس إيبولا، تأكدي من عدم الاقتراب من الجثة لأنها لا تزال معدية[١٠]

المراجع

- ↑ "Ebola virus disease", who, Retrieved 2020-7-7.

- ^ أ ب "Ebola virus disease", nhs,2019-8-6، Retrieved 2020-7-7. Edited.

- ^ أ ب Carol DerSarkissian (2019-7-21), "Ebola Virus Infection"، webmd, Retrieved 2020-7-8. Edited.

- ^ أ ب ت ث ج "Ebola virus disease", who, Retrieved 2020-7-8. Edited.

- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص "What is Ebola Virus Disease?", cdc,2019-11-5، Retrieved 2020-7-8. Edited.

- ^ أ ب "Ebola Virus Disease", familydoctor,2018-9-26، Retrieved 2020-7-8. Edited.

- ↑ Charles Patrick Davis (2019-7-19), "Ebola Hemorrhagic Fever (Ebola Virus Disease)"، medicinenet, Retrieved 2020-7-8. Edited.

- ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Ebola virus disease", who، 2020-2-10. Edited.

- ^ أ ب ت ث ج ح خ "Ebola: What you need to know", medicalnewstoday,2015-7-23، Retrieved 2020-7-8. Edited.

- ^ أ ب James M. Steckelberg (2020-2-27), "Ebola transmission: Can Ebola spread through the air?"، mayoclinic, Retrieved 2020-7-8. Edited.